ウンコう日誌(第804号)

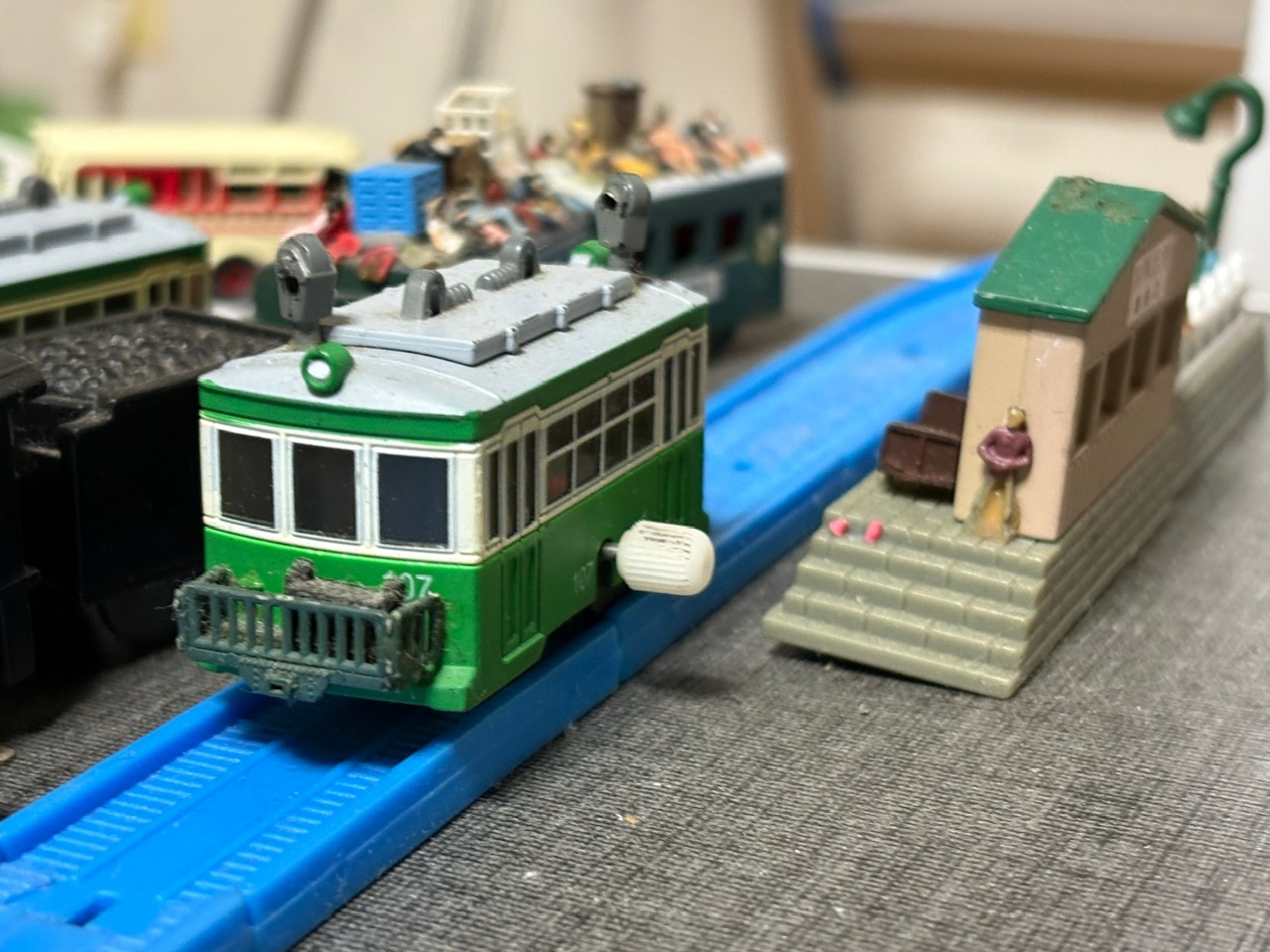

朝の大阪ユニオン駅構内。

黒煙を上げるD51や、木炭動車の匂いが混じる中で、ひときわ静かに発車の時を待つ小さな緑の車両がいた。

――107号、通称「青蓄(あおちく)」。

屋根の上には、時代遅れのバッテリーボックス。

パンタグラフも煙突もない。

かわりに、駅構内の片隅でうなりを上げる充電器から、青いケーブルが腹に刺さっている。

音もなく電気を蓄え、ゆっくりと息を吹き返していく。

「今日も静かに走ってや、青蓄さん」

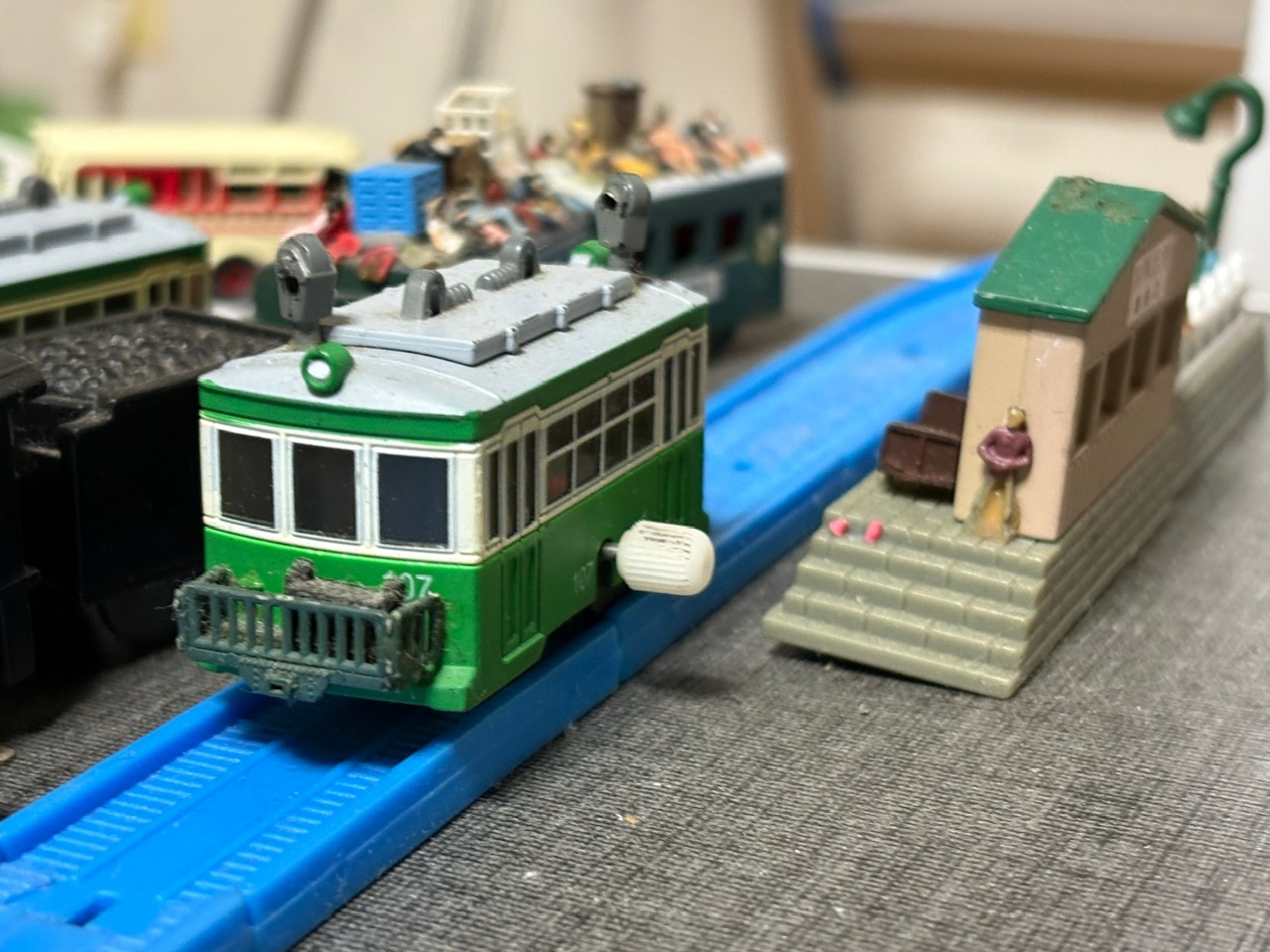

そう声をかけるのは、芦原橋(本社前)駅のホームに立つ古いベンチの上の婆さん。

昔は釜ヶ崎の飯場まで炊き出しを運んでいたという。

午前七時ちょうど、蓄電池動車は低い唸りを立てて動き出す。

大阪ユニオン駅を出て、堀江新地を抜け、芦原橋へ。

貨物列車が石炭を積んで走る脇を、電池の力だけでゆっくりと滑る。

無音の中に、車輪がレールを噛む「カララン、コトン」という音だけが響く。

釜ヶ崎駅に着くと、乗客はほとんどが作業服の男たち。

夜勤明けの目が赤い。

しかし、車内には不思議と穏やかな空気が漂う。

エンジン音も煤煙もない世界で、みんなが一瞬だけ眠れる列車。

昼過ぎ、青蓄は再び芦原橋(本社前)へ戻り、側線でケーブルにつながれる。

静かに充電をはじめるその姿を見ながら、整備員の若者がつぶやく。

「電気、ようもつな。もう50年選手やのに」

「うちらの街も、電気で走れたらええのにな」

「はは、夢やな。害吉の街に電気通すより、まず水道や」

夕暮れ。

今日も静かにバッテリーが満ちていく。

外では、木炭動車が「ボッ、ボッ」と音を立てて発車していく。

青蓄はただ黙って、その音を聴いている。

夜、工場の明かりが消え、街が闇に沈む頃。

ホームの隅で一人、整備員が青蓄のボディを撫でて呟いた。

「おまえだけが、ほんまに静かに走っとる。

――時代に取り残された鉄道やのにな」

青蓄は、ライトを一瞬だけ点けて答えた。

それが、害吉鉄道に残された唯一の「優しい光」だった。